古墳時代と聞いても

あんまりピンとこない人も多いのではないでしょうか。

でも、その背景にある古墳時代の歴史を知ると、

見る景色や資料館の展示がぐっと身近になるかもしれません。

この記事では、古墳時代の流れや特徴をざっくりまとめました。

ぜひ歴史の流れを知って、お出かけをもっと楽しく!もっと有意義にしましょう!

古墳時代って?そもそもどんな時代?

古墳時代は西暦300年から700年ごろの時代です。

今から1300年から1700年ほど前。

旧石器時代、縄文時代、弥生時代と流れてきた次の時代が古墳時代です!

マンモスを追いかけて、縄文土器を作って、稲作を始めた時代を経て

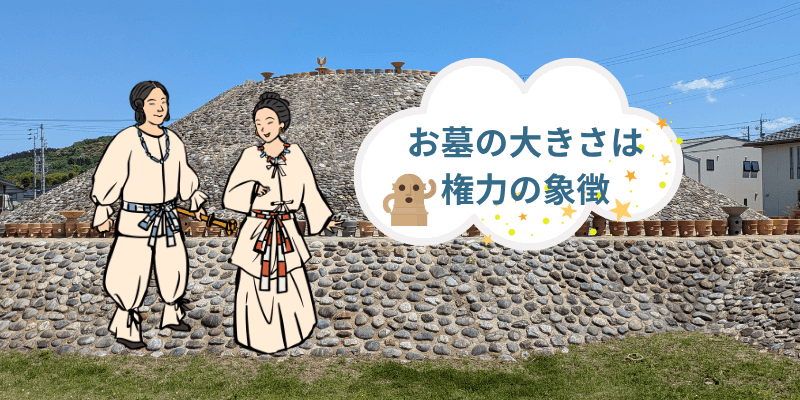

人は大きなお墓(古墳)をつくるようになりました。

お墓が大きいことが権力の象徴!

現代では墓じまいをしたり、お墓を持たずに樹木葬にする人も多くなってきていることを考えると

お墓の形も時代によって変わっていくんですね。

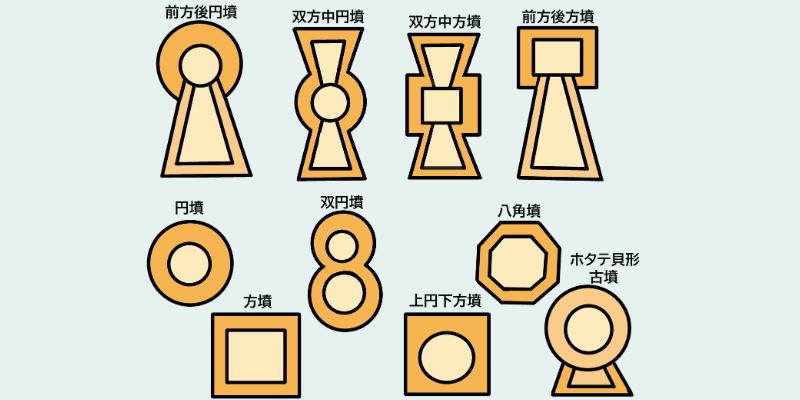

古墳ってなに?

古墳の形もたくさんあり、円墳、方墳、八角墳など様々ですが

やはり1番知られているのは「前方後円墳」ではないでしょうか。

日本で最大級の前方後円墳は大阪府堺市にある仁徳天皇陵古墳(大仙古墳)です。

全長486メートルだそうで、百舌鳥・古市古墳群の一部として世界遺産にも登録されています。

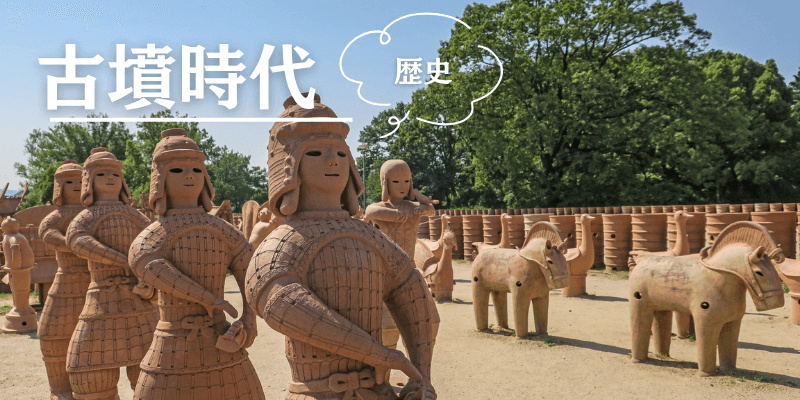

埴輪(はにわ)ってなに?

古墳の周りに並べられていたのが埴輪(はにわ)です。

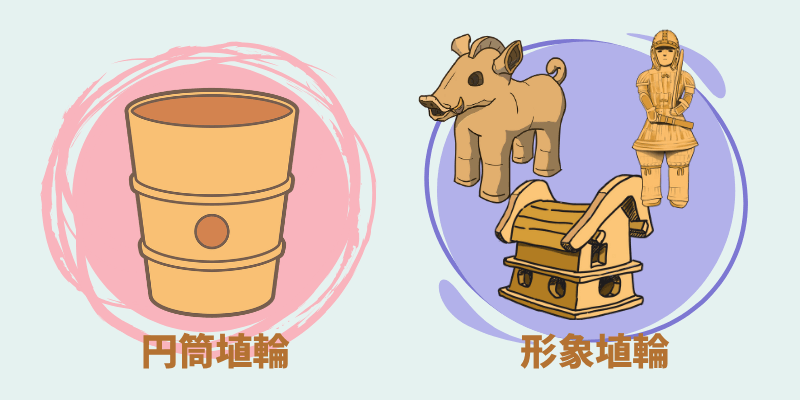

埴輪の形にも種類があります。

円筒埴輪(えんとうはにわ):神聖な場所を区切るためのものと考えられています。

形象埴輪(けいしょうはにわ):人、動物、家などの形をした埴輪。

形象埴輪から、当時の家や人々の服装がどのようなものだったか

知ることができるんだよ!

須恵器(すえき)ってなに?

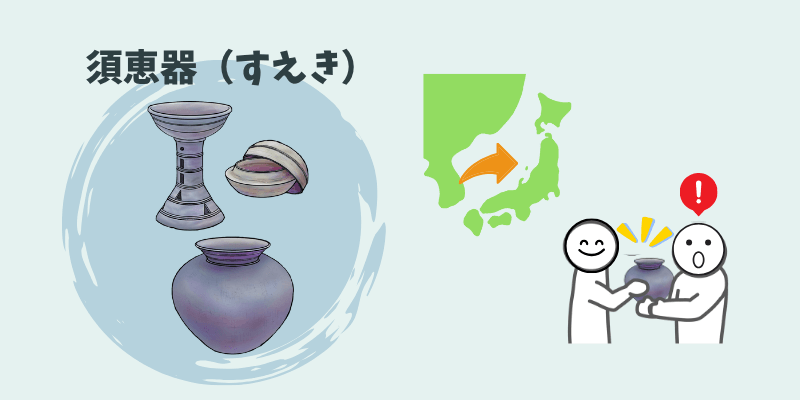

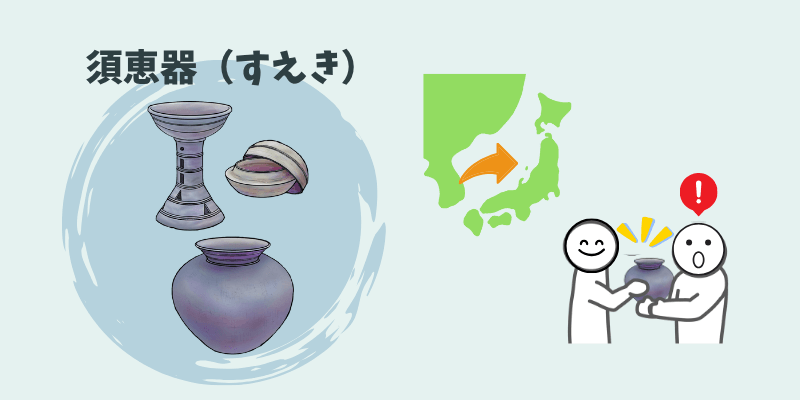

この時代のキーワードは、古墳、埴輪(はにわ)、そして忘れてはいけないのが須恵器です。

古墳時代中ごろ、朝鮮半島からの渡来人によって須恵器(すえき)は伝わりました。

当時の人びとにとって、須恵器(すえき)はかなり衝撃的だったのではないでしょうか。

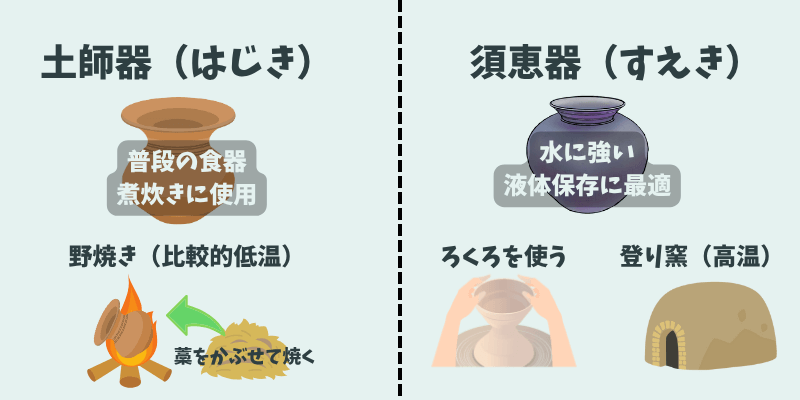

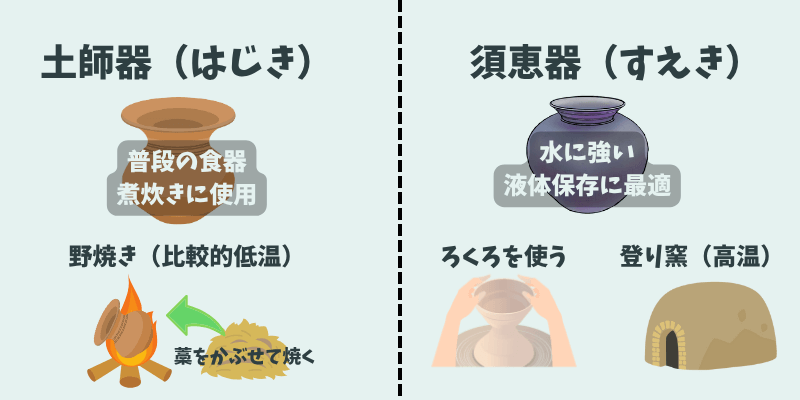

もともと、器(うつわ)などを作る際は「野焼き」が主流でした。

比較的低い温度で焼くので、全体的に柔らかく、赤っぽい色をしています。

これを土師器(はじき)と呼びます。

一方、朝鮮半島から伝わった須恵器(すえき)は「登窯(のぼりがま)」で焼きます。

そのため、1100度以上の高温で焼かれるため、丈夫で、黒っぽい色をしています(青灰色)。

丈夫で、液体を入れるのにピッタリな須恵器ですが、

ろくろや登窯などを使用するため、気軽には生産できません。

須恵器を持っているということは、権力の証でもあったのです。

歴史の流れを知ってから、古墳や展示資料を見ると、古墳時代がもっと身近になりますよね。

歴史漫画で知るのもオススメですよ↓

実際に古墳を見に行こう!

家の近くにある古墳を見に行くのも楽しいですよね。

調べてみると意外に、古墳って身近にあるんです!

資料館や博物館にも足を運んでみると、新しい発見があるかもしれません。