石器時代から弥生時代まで、黒曜石は人々の生活に必須のものでした。

黒曜石の国内最大産地のひとつである長野県。

なんと、長野で採れた黒曜石が青森県の遺跡からも見つかっているんだそうです。

黒曜石ってなに?昔の人たちはどうやって運んだの?

そんな疑問を胸に、親子で黒曜石の世界をのぞいてみました。

黒曜石ってどんな石?溶岩が急に冷やされて固まったもの。

黒曜石は、火山によってできたものです。

火山の噴火で出た溶岩が、急に冷やされて固まるとできるのだそう。

石なのにツルツルしていて、光を当てるとガラスのようにキラッと光ります。

昔の人たちは、この黒曜石を「刃物」として使っていました。

黒曜石を割ると、割り口がナイフのように鋭くなる性質があるため、狩りや調理、ものづくりに欠かせない存在だったのです。

黒曜石が取れる場所はどこ?長野県は黒曜石の本州最大の産地

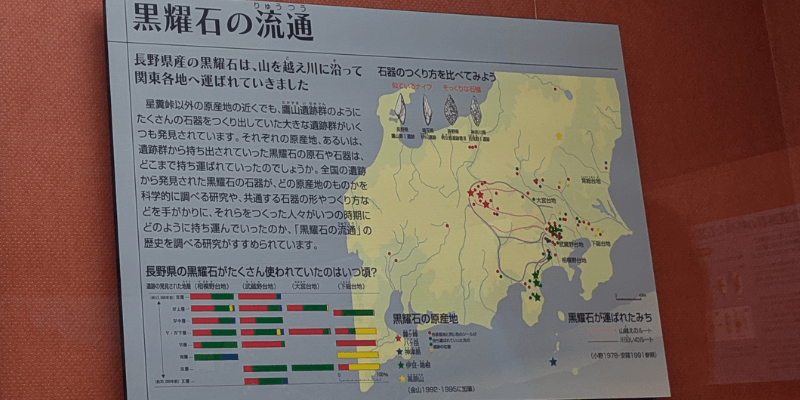

火山大国の日本には黒曜石の産地がなんと100箇所以上あります。

その中でも、特に質の良い黒曜石が取れたのは、北海道白滝や長野県和田峠など、全国でもわずか6箇所くらいだったそうです。

長野県和田峠は本州最大の産地です。

そのため、この周辺には黒曜石を掘り出したり、加工・取引したりしていた縄文時代の遺跡がいくつも残されています。

現代の科学技術では、黒曜石の成分を調べることで「どこの産地のものか」が分かるのですが、

調査の結果、長野県で採れた黒曜石が、なんと青森県の三内丸山遺跡からも発見されているそうです。

つまり、黒曜石の分布をたどることで、縄文時代の人々がどのように移動し、どんな地域とつながっていたのかが分かるのです。

黒曜石は、現代のレアアースのように生活には欠かせないものだったんですね。

参考HP:隠岐ユネスコ世界ジオパークHP

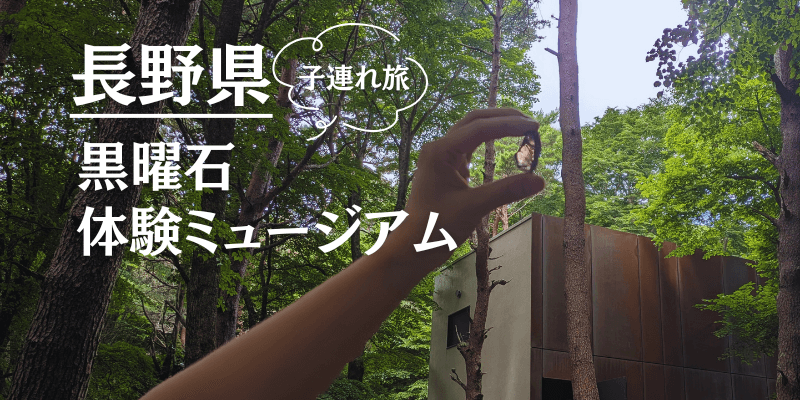

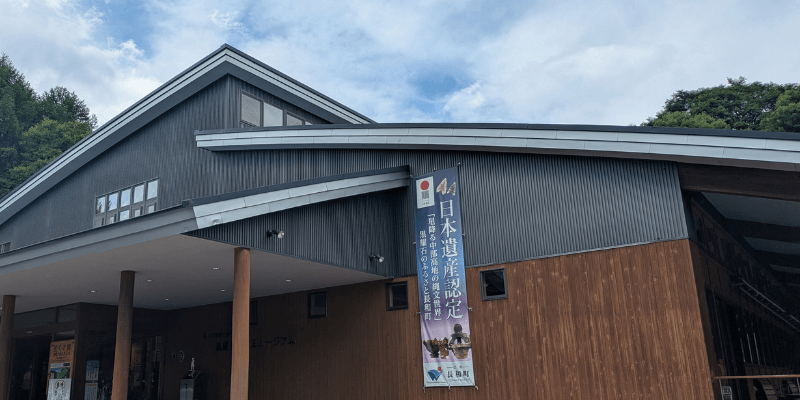

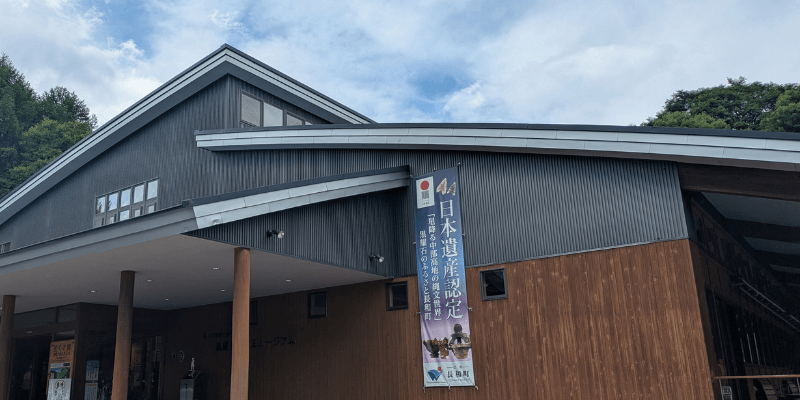

黒曜石体験ミュージアムへ!

自然の中にひっそりと建ち、温かみのあるミュージアムです。

最初に受付で入館料と、ワークショップ体験をする場合は体験料金も払います。

各自治体で発行されている子育てサポートカードを提示すると割引きがあるので、用意しておきましょう!

星くそ館へ行く場合は、ミュージアムの受付でスタッフの方に伝えましょう。

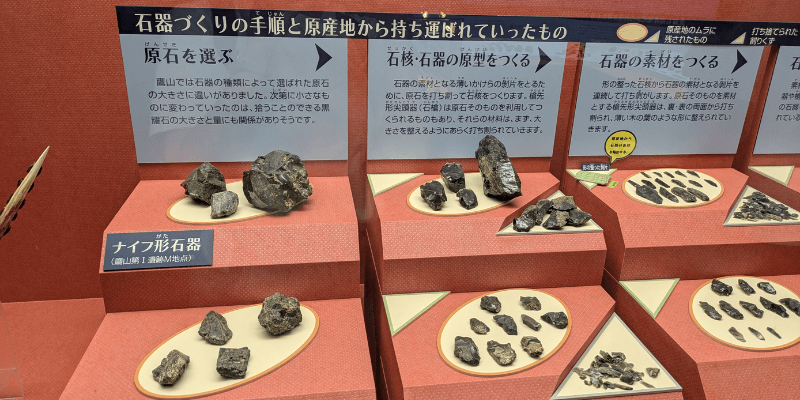

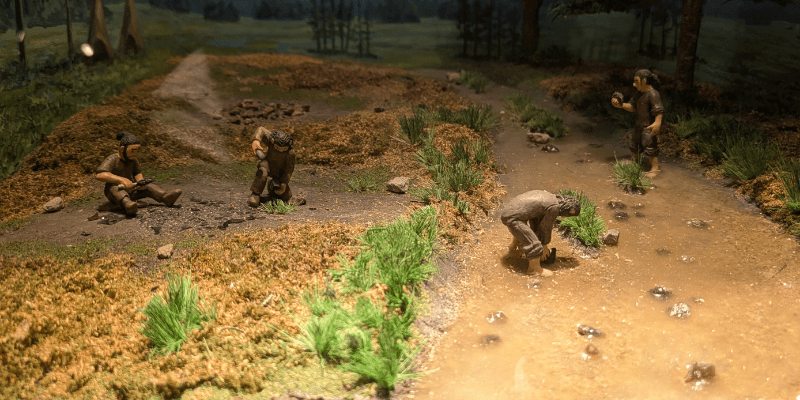

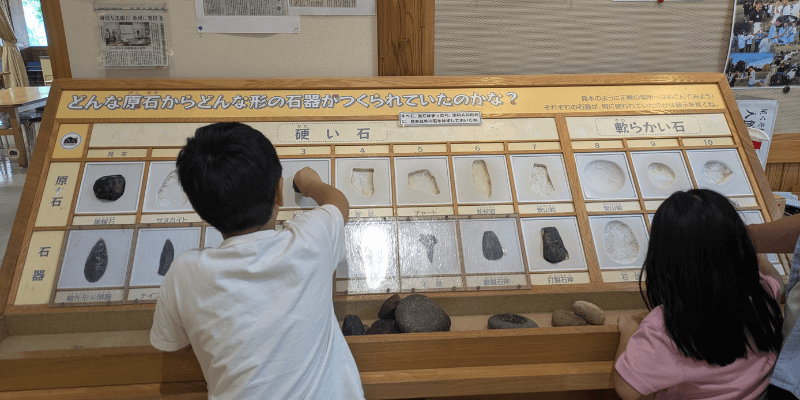

展示室 旧石器時代と縄文時代の道具や黒曜石の流通などをくわしく学べる!

展示室では、黒曜石の発見から加工、そして流通まで、時代ごとの人々の暮らしを通して学ぶことができます。

旧石器時代は、川底に沈んでいた黒曜石を拾って石器にしていました。

しかし、縄文時代になると採掘によって黒曜石を取るようになります。

黒曜石を掘り出し、加工して、遠くの地域にまで運ぶ――。

現代の産業とほぼ変わらない工程ですよね。

当時の気候の変化も人々の暮らしに影響していました。

旧石器時代は寒さが厳しかったのに、縄文時代は温暖な気候だったそうです。

旧石器時代から縄文時代の「人々の暮らしの変化」も展示を通して感じることができます。

展示室はコンパクトなので、じっくり鑑賞しても、20分くらいで見て回れましたよ。

体験メニューが豊富 黒曜石を触って、削って体験できる!

入館する時に、体験したいものを選んで体験料を支払います。

難易度や説明もくわしく案内に書いてあるので、選びやすいですよ。

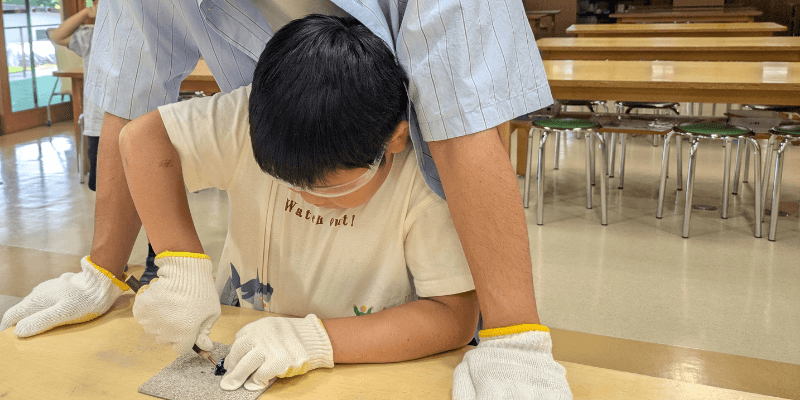

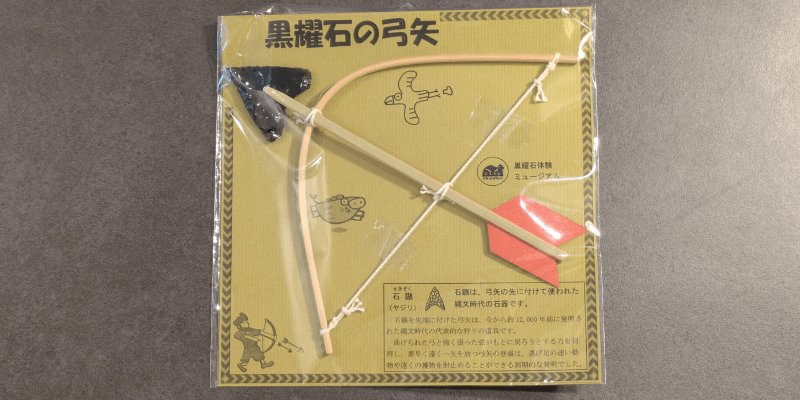

小3の息子は、黒曜石で矢尻作り。

息子の力だけでは黒曜石は割れず、父親と一緒に削って完成!

黒曜石を削る体験を通して、「道具を自分で作る」ことの大変さと面白さを親子で実感しました。

古代の人たちの苦労が体験できて、大満足でした笑

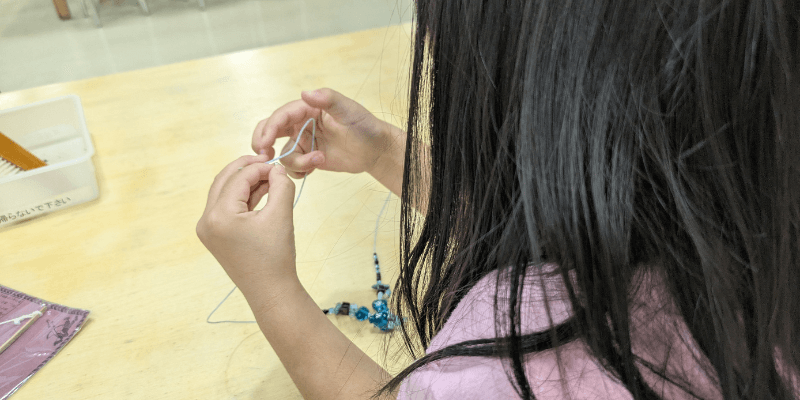

年長の娘は、ネックレス作り(ビーズとガラス細工)に挑戦しました。

娘は、勾玉が入ったネックレスを完成させました。

スタッフの方が、作り方を説明してくれるので分かりやすかったです!

他にも豊富な体験メニューがあるので、年齢や好みに合わせて選べます。

黒曜石体験ミュージアムHP(体験メニュー):https://hoshikuso.jp/experience/

星くずの里たかやま 黒曜石体験ミュージアム

〒386-0601 長野県小県郡長和町大門3670−3

営業時間:9:00〜16:30

※ 体験受付は15:00まで、 入館受付は16:00まで

休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌日が休館日)、年末年始(12月28日〜1月3日)

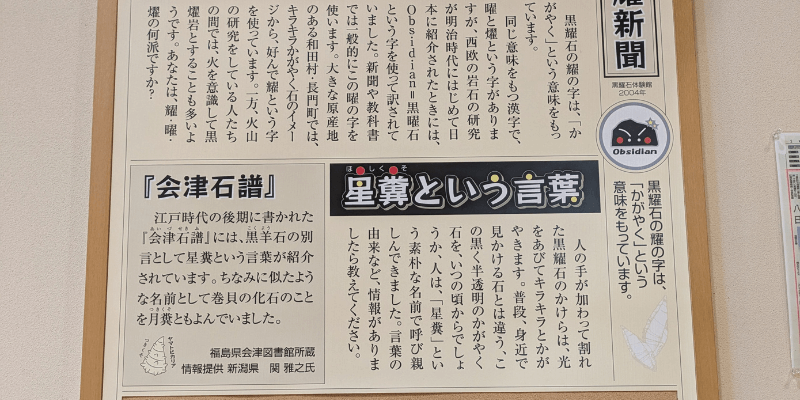

5月から11月限定!星くそ館 黒曜石鉱山展示室

星くそっていう名前にギョッとしましたが、昔から黒曜石はそう呼ばれていたそうです。

黒曜石体験ミュージアムで受付をして、スタッフの人から行き方の説明を受けます。

熊よけの鈴も貸していただきました。

ハイキング気分で星くそ館へ向かう

黒曜石体験ミュージアムの裏にある山道を登っていくと、星くそ館はあります。

所要時間は徒歩30分から40分くらいです。

子どもの足だと、ちょっと大変かもしれません。

ゆっくり登ったので小3の息子は余裕でしたが、娘は休憩しながら登りました。

道端に落ちている黒曜石を眺めたり、植物や昆虫を見つけたりしてハイキング気分で楽しかったです。

7月に行きましたが、森の中は涼しくて清々しかったですよ。

黒曜石は持ち帰り禁止なので、道に落ちていても観察だけにしましょう。

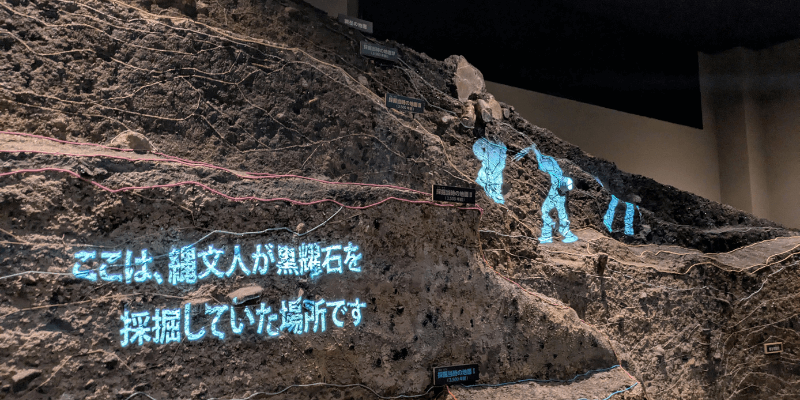

展示室 20分ごとに自動投影されるプロジェクションマッピング

縄文時代の採掘の様子をプロジェクションマッピングを投影して見ることができます。

20分ごとの自動投影なので、到着時間を考えながら向かうことをオススメします。

滞在時間としては、15分くらいです。

星くそ館

〒386-0601 長野県小県郡長和町大門3670−3

開館期間:5月~11月開館 【冬季閉館】

開館時間:午前9時~午後4時(受付 午後3時まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)

※入館される方は、黒耀石体験ミュージアムで受付が必要です。

公式HP:星くそ館 https://hoshikuso.jp/hoshikusokan/

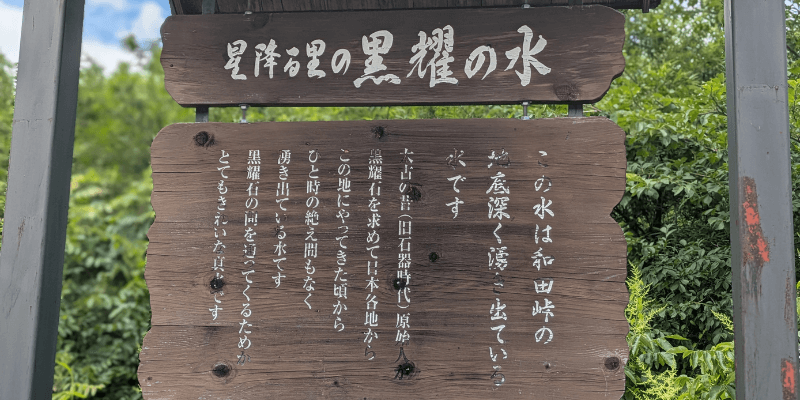

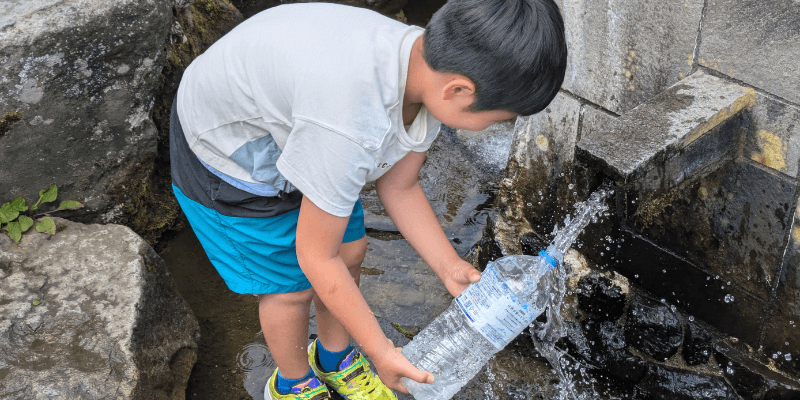

人気の湧き水!黒曜の水 水を汲む容器は必須です。

黒曜石体験ミュージアムから車で7分。

黒曜の水は誰でも持ち帰ることができる、湧水です。

水筒やペットボトルなどに入れて、黒曜の水を味わってみましょう。

県外からも汲みにくる人が多いそうで、

わたしたちが訪れたときもたくさんの人が水を汲みに来ていました。

実際に体験できる旅は、記憶に残る

黒曜石を通して、昔の人々の生活や、つながりを感じられた1日でした。

やはり、展示を見るだけではなく、石を削ったり山を歩いたり、

体を動かして、学べる旅は知識がぐっと身近になります。

息子がハマっているマインクラフトにも黒曜石は登場しますが、

ゲームの中で見ていたものを「本物」として体験できたことは、記憶に残る貴重な体験となりました。

親子で一緒に感じ、考え、体験する時間は、何よりの学びになりますね。

次はどんな「昔の暮らし」や「日本の歴史」に出会えるのか、また旅に出たくなりました。

星くずの里たかやま 黒曜石体験ミュージアム

〒386-0601 長野県小県郡長和町大門3670−3

営業時間:9:00〜16:30

※ 体験受付は15:00まで、 入館受付は16:00まで

休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は、翌日が休館日)、年末年始(12月28日〜1月3日)

公式HP:星くずの里たかやま 黒曜石体験ミュージアム https://hoshikuso.jp/