「ごんぎつね」「手袋を買いに」「おじいさんのランプ」——

新美南吉の作品は、小学校の教科書にもよく登場するので、名前を知っている方も多いのではないでしょうか。

でも、その作者・新美南吉がどんな人生を歩み、どんな思いで物語を書いていたのかを知っている人は、意外と少ないかもしれません。

最近、親子で読解力を高めるドリルに取り組み、新美南吉の作品を読みました。

物語を読み進めるうちに、「この作品を書いた人って、どんな人なんだろう?」という素朴な疑問がわいてきました。

わずか29歳でこの世を去った南吉は、短い生涯の中でどんな人生を送り、どんな作品を残したのでしょうか。

この記事では、新美南吉の人生をかんたんにまとめました。

『ごんぎつね』の作者・新美南吉はいつ、どこで生まれたの?

近代化が進み、社会が大きく変わっていった大正時代。

1913年(大正2年)、愛知県半田市に畳屋の息子として新美南吉は生まれました。

今から110年以上も前の人物だと思うと、なんだか不思議ですよね。

幼少期 母を亡くし、養子に出されたりと寂しい時期

新美南吉が生まれたときの名前は「渡辺 正八(しょうはち)」でした。

実は、生まれる前に亡くなった兄と同じ「正八」という名前をつけられました。

少し珍しい名づけ方に思えますが、お父さんの強い希望だったそうです。

産みの母親が亡くなる

お母さんは正八を産んだあと体調を崩し、療養していることが多くなりました。

正八は、忙しい父親の代わりに近所の9歳上のお姉さんに面倒を見てもらいながら育ちます。

そして正八が4歳のときに母親は亡くなってしまいます。

新しい母親との暮らし

翌年、お父さんは再婚。

さらにその1年後には弟が生まれ、4人家族になりました。

家族の仲はよく、正八はのびのびと育っていきます。

産みの母親の実家の養子になる

そんなある日、小学校に通っていた正八に、また一つの転機が訪れます。

母親の実家にあたる家の跡取りが亡くなってしまったのです。

そこで、正八がその家に養子として入ることになりました。

こうして彼の名前は「渡辺 正八」から「新美 正八」へと変わったのです。

その後、正八は祖母が暮らす母親の実家に引き取られ、そこで生活を始めました。

けれど、まだ幼い正八にとって、親元を離れての暮らしはとてもつらいものでした。

あまりの寂しさに耐えきれず、わずか4か月で再び渡辺家へ戻ることになります。

小学2年生の子どもが、家族と離れて暮らすのは、きっと想像以上に大変だったのでしょうね。

生活の場は渡辺家に戻りましたが、名前はそのまま「新美」の姓を名乗り続けました。

中学時代 成績優秀で文才も開花

正八は半田中学校(今の県立半田高等学校)に入学を希望していました。

半田中学校は5年制の男子校で優秀な生徒が集まってくる学校です。

当時、中学校への進学率は10%以下!

4年間の小学校を卒業すると、ほとんどの子どもたちは働いていました。

中学校は成績が優秀で裕福な家庭の子どもたちが通うところだったのです。

そのため、正八の両親は中学入学に反対していました。

実家が畳屋ということもあり、資金面やご近所からの嫉妬などを気にしていたのです。

しかし、小学校の担任教師は「正八がいかに優秀か」を両親に伝え、

中学校への進学を後押ししてくれました。

また、産みの母親の実家である、新美家も資金援助をしてくれることになります。

そうして、正八は半田中学校に晴れて入学できました。

正八が中学に入学した1926年の12月、日本の元号は大正から昭和へ変わりました。

勉強も家の手伝いも頑張る働きもの

中学校に入ってからも、正八は勉強だけでなく、家の仕事にも一生懸命取り組みました。

父の畳屋の手伝い、育ての母の下駄作り、新美家では畑や田んぼの仕事など、毎日がとても忙しかったはずです。

それでも勉強を怠らず、どちらも手を抜かない正八。

本当にすごいですよね。

こうした日々の経験が、のちに彼の作品に深みや優しさを与えたのかもしれません。

体は弱くても、文才は誰にも負けなかった

文学に興味を持って、創作を始めたのも中学校時代からでした。

詩や作文を学校内で発表したり、童謡や童話などを雑誌に投稿したりと

正八の文学活動はどんどん活発になります。

そんな息子の情熱を感じたお父さんは、なんと家から歩いて数分の場所にある常福院というお寺の近くに「はなれ(別宅)」を購入。

正八はそこで寝泊まりし、勉強や文学活動に集中できたのです。

頑張る息子のために、勉強の場を用意してあげるなんて、親の深い愛情を感じますよね。

17歳 小学校で代用教員として働きながら、作品を発表

1931年(昭和6年)正八は中学を卒業して、岡崎師範学校(いまの愛知教育大学)を受験します。

しかし、身体検査で不合格になったのです。

当時の師範学校受験での身体検査には、体力測定も含まれていました。

体が弱かった正八は残念ながらその基準に満たなかったのでしょう。

母校で代用教員として働く

進学が叶わなかった正八は、小学校時代の恩師・伊藤先生に相談します。

すると、正八の母校である半田第二尋常小学校の代用教員に採用がきまりました。

当時の中学校は5年制。卒業時の正八はまだ17歳。

17歳で小学校の先生になるなんて、今では考えられませんよね。

しかし、戦前は教員資格を持たない人でも教員として働ける「代用教員」という制度があったのです。

5ヶ月間だけでしたが、たくさんの童謡をつくり、自分の作った童話を授業中に語って聞かせたりもしていました。

作品の中に「ごんぎつね」もあったそうです。

ある日の日記にはこうあります。

づっと前に作った創作童話「大男の話」を子供にしてやった。ひそひそと泣く子があった。私はうれしくなった。私の頭が作りあげた話が、子供の美しい涙に価するのが。

(昭6・4・17 日記)

正八の優しさと、感性の豊かさが感じられる日記ですよね。

児童雑誌「赤い鳥」に作品が掲載される

代用教員として働きながら、児童雑誌「赤い鳥」に作品を投稿していました。

この雑誌は北原白秋などの著名な作家が作品を選んでいる雑誌で、

正八はそこで初めてペンネームを「新美南吉」としています。

19歳〜 東京外国語学校に入学し、愛知県から東京へ

英文学に興味を持った正八は

1932年(昭和7年) 東京外国語学校(現:東京外国語大学)英語部文科に入学します。

東京での暮らしがスタート

愛知県から東京へ上京したとき、巽聖歌(たつみ せいか)という詩人が色々と親切にしてくれました。

巽聖歌は童謡「たきび」の作詞者としても知られ、北原白秋の一番弟子でもありました。

以前から正八と交流があり、頼れるお兄さん的な存在でした。

東京外国語学校に通いながら、正八はさまざまな雑誌に作品を投稿し続けます。

東京にいる文学者との交流もあり、着実に作家としての道を歩んでいきました。

東京土産品協会に就職するが、すぐに退職し故郷へ

1936年(昭和11年)東京外国語学校を23歳で卒業し、東京土産品協会に就職します。

学校で学んだ英語を生かし、土産物に英語の説明を入れる仕事です。

しかし、正八はだんだん体調を崩していきます。

やがて東京での暮らしから愛知県の故郷へ帰ることになりました。

体調不良と故郷での職探しに悩まされる

療養中も職探しをしていましたが、なかなか職が見つかりませんでした。

両親も正八のために、地元の有力者のところへ菓子折りを持って頼みに行っても、軽くあしらわれるばかり。

めげずに就職活動を続け、小学校の代用教員になりますが、それも1学期だけという短い期間でした。

その後も給料の安い、肉体的にもきつい仕事に就いたりと、辛い日々を送ります。

そんなとき、中学時代の恩師が正八を救ってくれました。

25歳〜 安城高等女学校の教員になる

中学時代の恩師の紹介で

1938年(昭和13年)安城高等女学校(現:県立安城高等学校)に就職します。

全校生徒200名ほどの小さな学校でしたが、授業の科目に「農業」がある、当時としては先進的な学校でもあったのです。

また、愛知県内から集まってくる生徒はとても優秀でした。

正八は1年生の担任になり、英語、国語、農業の授業を担当し、とても充実した教師生活を送ります。

あたたかくて、ユーモアのある正八は生徒からも信頼されていたようです。

翌年1939年 第二次世界大戦が始まります。

27歳 文学作品の制作にも没頭する

戦争の影が広がる中、正八は教師としての仕事をこなしながら、文学活動にも力を注ぎ続けます。

雑誌や新聞に作品が掲載される機会も増え、着実に作家としての実績を積み上げていきました。

28歳 初の単行本を出版

1941年(昭和15年)正八の初の単行本『良寛物語 手毬と鉢の子』が出版されました。

これは曹洞宗の僧侶の「良寛』の生涯を描いた伝記です。

評判はとてもよく、累計2万部を超える大ヒットとなりました。

作家として単行本を出版するまでに成長した正八でしたが、体調はどんどん悪化していきました。

1942年 初の童話集「おじいさんのランプ」を出版されます。

29歳でこの世を去る

1943年(昭和17年)、新しい作品の制作にも取り組んでいましたが、体調の悪化は止まらず、女学校を退職することになります。

生徒たちや巽聖歌なども心配してお見舞いにいきましたが、正八は気丈に振舞います。

当時の日記にも、こう書かれています。

最後まで自分は生徒達に自分の死の間近なことをほのめかしたり、涙をこぼさせたりすることはやめよう。キ然として逝こう。(昭17・1・13 日記)

辛い状況でも、相手のことを思いやる正八の優しさが伝わってきますね。

1943年3月22日 正八は家族に見守られながら、29歳7ヶ月でこの世を去りました。

死後も愛される正八の作品

正八の死後、正八の作品は女学校の生徒や巽聖歌によって大切に保管されます。

また、巽聖歌は正八の作品を世に広めたいと思い、新美南吉作品集や童話を出版することに力を注ぎました。

1953年(昭和28年)教科書に掲載され、広く知られるように

正八の死から10年後、「おじいさんのランプ」が中学1年生の教科書に載りました。

その後、「手ぶくろを買いに」や「ごんぎつね」が小学校の教科書にも掲載されることになります。

正八が亡くなってから100年以上たった今でも、優しさやぬくもりを届けてくれる作品として広く愛され続けているなんて、すごいですよね。

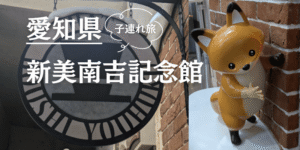

1994年(平成6年)新美南吉記念館が開館する

正八のふるさとである愛知県半田市に記念館は開館しました。

館内には、日記や原稿、写真などが展示されており、正八の生涯や人柄を深く知ることができます。

自然と調和したやさしい外観で、建物もとてもおしゃれ。

展示だけでなく、子どもも楽しめる工夫がたくさんあって、親子での訪問にもぴったりの場所でしたよ。

文学の世界にふれる旅としてもおすすめです。

新美南吉記念館

開館時間:午前9時30分 ~ 午後5時30分

休館日:毎週月曜日、毎月第2火曜日(祝日・振替休日の時は開館し、その次の開館日が休館になります)、年末年始

観覧料:220円(中学生以下無料)

※展示室観覧料としていただきますので、図書室・喫茶・グッズ販売などのご利用のみの場合は無料

参照:新美南吉記念館HPより

実際に新美南吉記念館に行った体験レポートはこちら↓

ちなみに、我が家で活用した読解力ドリル『奇跡のドリル』にも、

新美南吉の「手ぶくろを買いに」が題材として使われていました。

参考にした資料

この記事を作成するにあたり、以下の資料を参考にしました。

- 谷悦子 著『伝記を読もう 新美南吉』(あかね書房)── 南吉の人生が子どもにもわかりやすくまとめられています。

- 新美南吉記念館パンフレット ── 館内でもらえる資料。生涯や作品についてコンパクトに知ることができます。

- 新美南吉記念館 公式HP ── 日記の一部や展示の内容も紹介されています。