子どもと一緒に“芸術”を体験するなら、想像以上にここはぴったりな場所でした。

「太陽の塔?昔の万博でしょ?」なんて思ってた自分を、思いっきり反省。

この場所には、芸術の面白さも、日本の勢いも、そして“子どもに話したくなる歴史”が詰まっていました。

こんな人におすすめ💡

- 子どもと一緒に芸術作品に触れたい人

- 芸術作品の中に入り込みたい人

- 2025年の大阪万博のために気持ちを盛り上げたい人

- 芸術は爆発だと思っているし、呪術であると信じている人

太陽の塔について、子どもは知っているのか

子どもたちと予習しようと思って

「太陽の塔って知ってる?」って聞いたところ

小2の息子が

「知ってるよ。顔が3つあるんだよね?」

え。なんで知ってるのーーー!

NHKのびじゅチューンという番組で見たそうです。

恐るべし、NHK。

こちらがその曲です↓

子ども向けかと思いきや、大人もクセになるメロディと歌詞。

しかも、太陽の塔を実際に見てから聞くと「歌詞の意味ってそういうことだったのか!」と発見があります。

ぜひお出かけ前か、帰ってから一緒に聴いてみてくださいね。

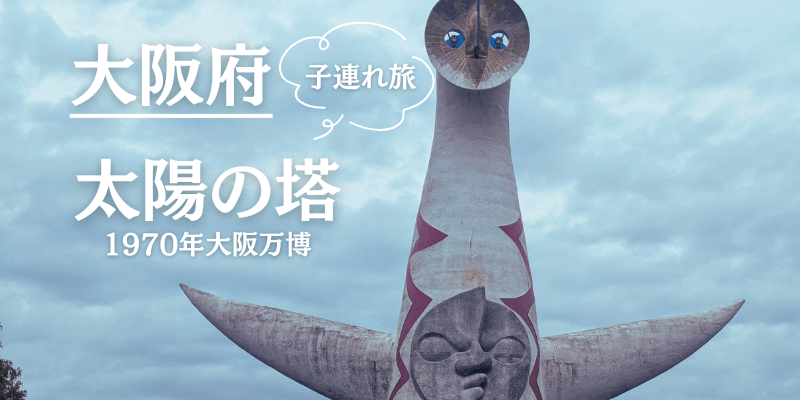

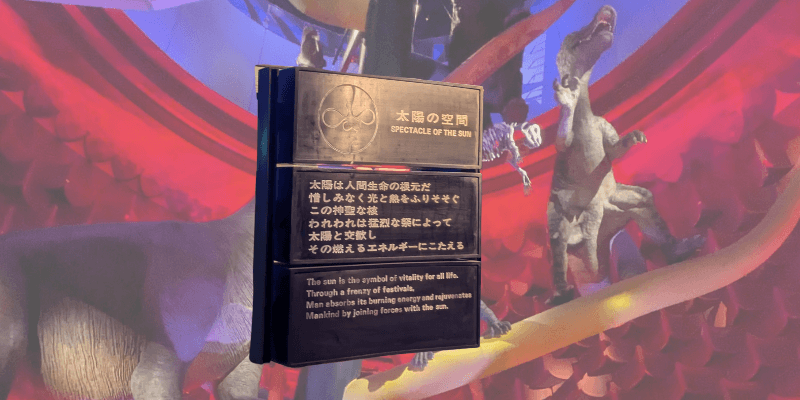

太陽の塔とは

1970年大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」。

太陽の塔はそのテーマを表現するものとして建てられたパビリオンの一つです。

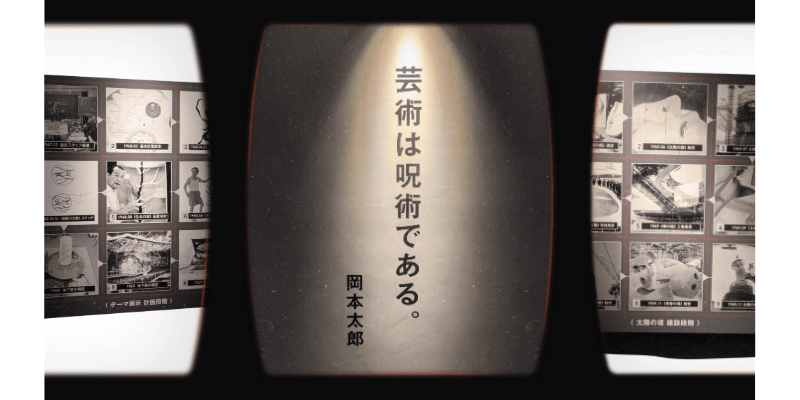

作者は画家・彫刻家の岡本太郎氏。

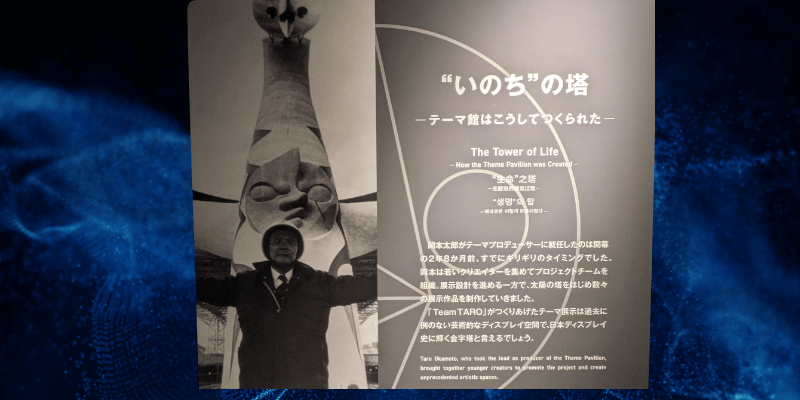

テーマ展示プロデューサーでもあった岡本氏ですが、

万博のテーマに対しては真っ向から反発していました。

「人類は進歩なんかしていない。」

「本当の調和とは、ぶつかりあうことだ。」

万博のテーマに全然共感していないテーマ展示プロデューサー😆笑。

岡本氏は「憎まれてもいい。嫌われてもいい。」そう思って作ったそうです。

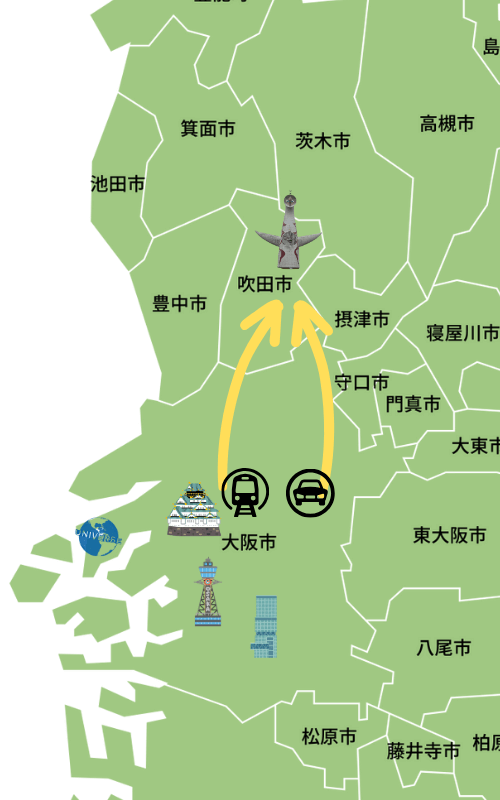

太陽の塔ってどうやって行くの?

太陽の塔は万博記念公園の中にあります。

大阪駅から車で25分ほど。電車では45分ほどかかります。

万博記念公園はかなり広いので、太陽の塔のほかにも

国立民族学博物館、巨大立体アスレチック迷路「迷宮の砦」、万博おもしろ自転車広場など

子どもも大人も楽しめる場所がたくさんありました。

遊具もたくさんあるので、子どもも飽きずに思いっきり遊べます。

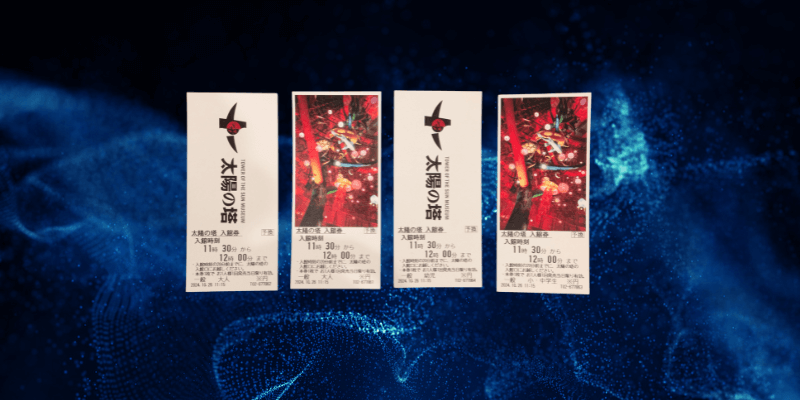

太陽の塔は前日までの予約が必須!

太陽の塔の入館料のほかに、万博記念公園の入場料(自然文化園・日本庭園共通)も必要です。

セットチケットが販売されているので、前日までにネットから購入しましょう。

太陽の塔の内部は大きならせん階段を使用するので、階段が登れない人はエレベーターの予約も忘れずに。

館内の写真撮影は1階のみとなっています。

2階からの写真撮影は専用のスマホケースに入れたスマホでのみ撮影できます。

スマホケースは500円で貸し出しされるので、当日に受付で申し込みをしましょう。

太陽の塔の外観

ウキウキしながら、太陽の塔の周りを一周。

1番上の「黄金の顔」が未来、

胴体のところの「太陽の顔」は現在、

後ろの「黒い太陽」は過去を象徴しています。

3つの顔の意味がわかると、見る楽しさが倍増しますよね!

そして、この黒い太陽は信楽焼で作られているそうです。

当時を知る人のインタビュー記事がありました。⇩

太陽の塔の周りは高い建物がないので、いろんな角度から鑑賞できます。

太陽の塔の3つの顔をそれぞれ見て

「鳥みたいな顔だね。」とかいろいろ感想を言い合いました笑。

太陽の塔の内部

予約時間の20分前から入館できるので、早めに太陽の塔に到着。

受付を通ったら、まず通路には太陽の塔のデザインができるまでのスケッチが飾られています。

地底の太陽

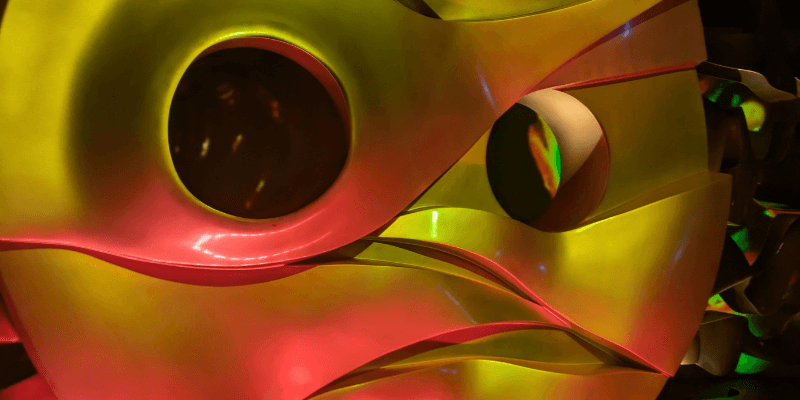

通路を奥に進むと第4の顔である「地底の太陽」に出会えます。

この地底の太陽は当時の資料をもとに復元されたもので、本物は現在も行方不明のままだそうです。

「こんなに大きいものが、どうやったら行方不明になるんだろうね。」と子どもたちも不思議そうでした。

「過去:根源の世界」の雰囲気を表現しているゾーンです。

当時も展示されていた世界の仮面と神像が地底の太陽の周りに配置されています。

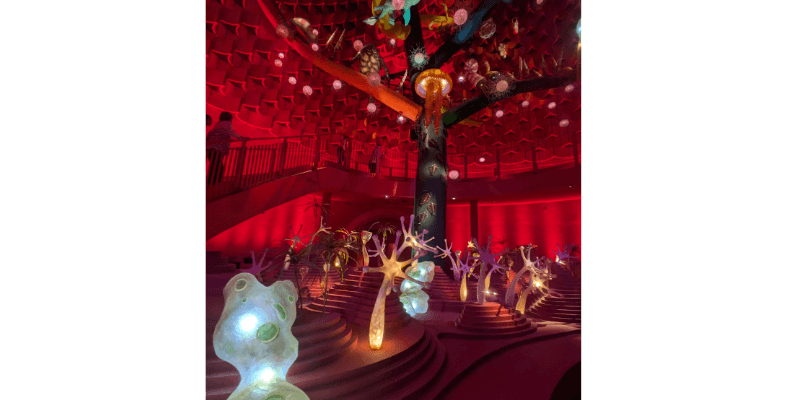

生命の樹

ここに入るには、スタッフの方が入る人数を調整して入場案内してくれます。

そのため、らせん階段も混雑することなくゆっくり登れました。

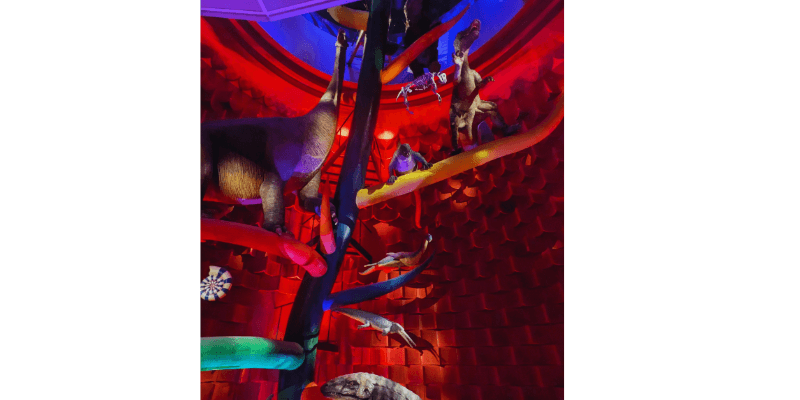

生命の樹は下が原生類時代から始まって両生類時代や哺乳類時代など、

どんどん「いのち」が進化していく様子が見られます。

生物の種類は33種もありますが、根源は一緒だということを1本の樹で表しているのです。

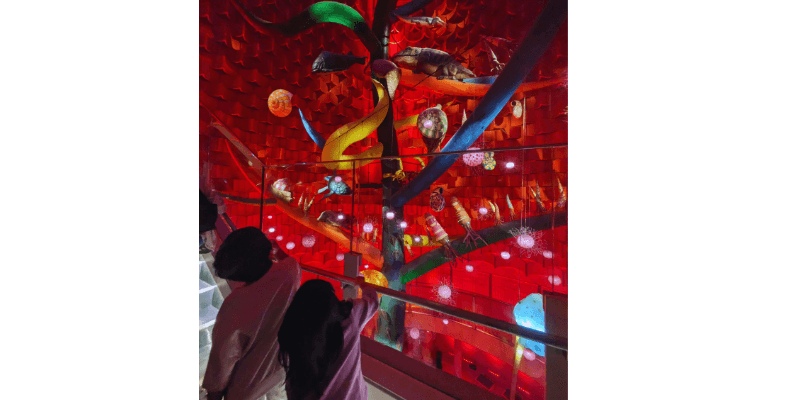

どの時代にどんな生物がいるのかを写真付きの看板で各場所に紹介があるので

子どもと一緒に生物を探しながら、1番上まで登りました。

らせん階段を登りながら進化の過程を体感できる展示は、子どもにも刺さったようで夢中で見ていました。

当時は30体ほどは音楽に合わせて動いていたそうですが現在は動いていません。

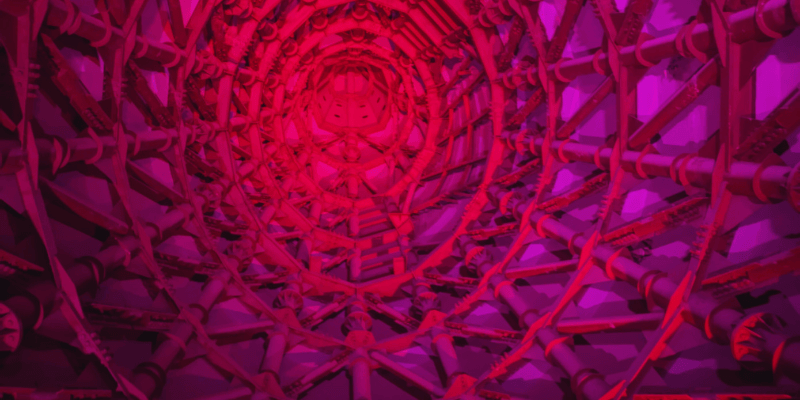

壁のひだは脳のひだを表し、内部の赤色は血を表しているそうです。

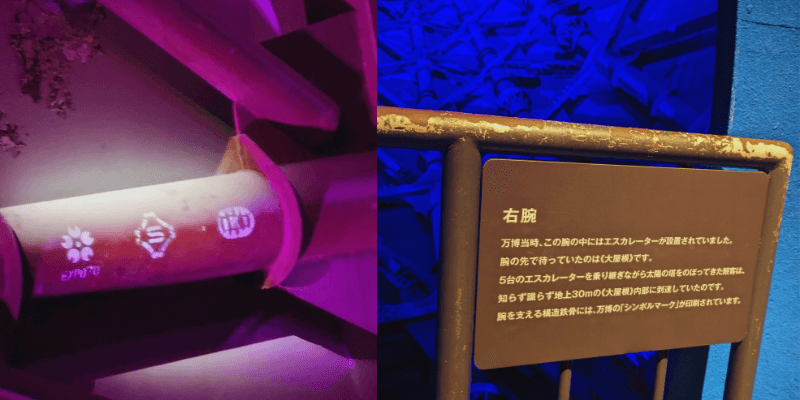

腕部分の内部

1番上に上がると、太陽の塔の腕内部が見られます。

右腕内にはエスカレーターが設置されていたそうですが、全然想像つかないですよね。

エスカレーターが撤去されたことで、当時は隠れていた万博のマークが見ることできます。

帰りの階段の展示

帰る際の階段の途中には当時の万博準備の様子など、たくさんの写真が飾られています。

見応えがあるので、ゆっくり階段を下りました。

ミュージアムショップ

ミュージアムショップは、入館チケットがなくても入れます。

店内はとても狭いので、わたしたちが行ったときはとても混雑していました。

オリジナルグッズがたくさんあるので、見るだけでもとても楽しかったです。

太陽の塔のフィギアが欲しかったのですが、この日は在庫がなくて残念ながら購入できませんでした。

万博ってなにするの?

そもそも、万博ってなにするの?って聞かれて、こたえられますか?

わたしは、こたえられませんでした。

「万博」は世界中からたくさんの人やモノが集まるイベントで、地球規模のさまざまな課題に取り組むために、世界各地から英知が集まる場です。

引用元:EXPO 2025「万博とは?」

たくさんの国が集まって、各国の最先端技術や文化を展示、体験して、みんなで一緒に地球規模の課題に取り組んでいこう!っていう博覧会。

万博の意義を知ると、面白そうですよね。

初の万博開催国はイギリス。開催回数が最多の国はアメリカ。

歴代の万博開催国を調べてみると、1851年初めて万博を開催したのはイギリス(ロンドン)です。

イギリスはヴィクトリア時代の全盛期。産業が進歩してイケイケの時代です。

一方で、当時の日本は江戸末期の鎖国中。もう日本にとっては、万博なんて全然関係ない世界ですよね。

日本人が初めて見た万博は1855年 フランス(パリ)万博

1855年 第2回 フランス(パリ)の万博には日本から使節団を送ることになります。

この使節団のメンバーには当時27歳の福沢諭吉もいたそうです。

1854年に開国してから一気に世界と交流が増えた日本人にとって、

ワクワクしたのか、緊張したのか、愕然としたのか。

当時の使節団の人たちにしか、その感情は分かりませんが

自分たちとは全く違う、新しい世界を見る体験をした人たちが羨ましいですね。

万博の第2回から参加できている日本ってすごい。

数年前まで鎖国していたのに、世界とつながるスピードがはやいですよね!

過去、日本で開催した回数は5回

日本での万博開催回数は5回です。

- 1970年 大阪

- 1975年 沖縄

- 1985年 筑波

- 1990年 大阪(日本園芸博覧会)

- 2005年 愛知

わたしは1989年生まれなので、記憶にある日本開催の万博は2005年の愛知万博だけです。

当時、東京に住んでいましたが、高校のクラスで愛知万博に行った人は1人だけでした。

ちなみに、1900年までの博覧会について調べるには国立国会図書館のサイトがとても分かりやすかったので、おすすめです。

参考:外務省「これまでの国際博覧会開催地」

国立国会図書館「1900年までに開催された博覧会」

2025年大阪万博ではどんな本気と活気がみられるか

自分が生きている時代に、自分の国で万博が開催されるってラッキーなことなんじゃない?って思えてきました。

今回、太陽の塔では

親子で芸術に触れ、岡本太郎の本気を感じ、そして1970年の日本の活気を知ることができました。

2025年大阪万博では、どんな体験ができて、どんな感情が湧くのか。

次は、わたしたちが未来の万博を体験する番。

1970年の日本が見せた熱と想像力のように、

親子で世界を感じる「旅育」のチャンスを、思いきり楽しみたいと思います。